中学受験を題材にした小説は色々と出版されていますが、

そのどれもが、親からみた気持ちが

メインに書かれていることが多いです。

この本は親の気持ちではなく、

中学受験生

本人の気持ちが書かれています。

親では気づけない気持ち、

親にはわからない気持ち、

経験したはずだけどもう忘れてしまった気持ち、

そんな気持ちが、色々な家庭で育つそれぞれの子の

立場から丁寧に書かれています。

・中学受験を考えている方

・中学受験生

・中学受験生の親

にオススメです。

アフィリエイト広告を利用しています。

<私はこんな人です>

・本好き歴 41年

・京都の短大卒

・読書記録 15年

・小学校での絵本アドバイザー活動 2年

幼い頃から本が大好きだった私。

国語の成績はいつもトップでした。

中学受験生の娘たちも

本が大好きで、

国語の成績だけは偏差値60を越えます。

読んだ本すべてを手に入れたら

確実に破産するので

ほぼ毎週図書館通いの我が家ですが、

購入した本・手元に残したい

と思った本を

ブログ『読書きろくノート【こひめ家の本棚】』で

紹介しています。

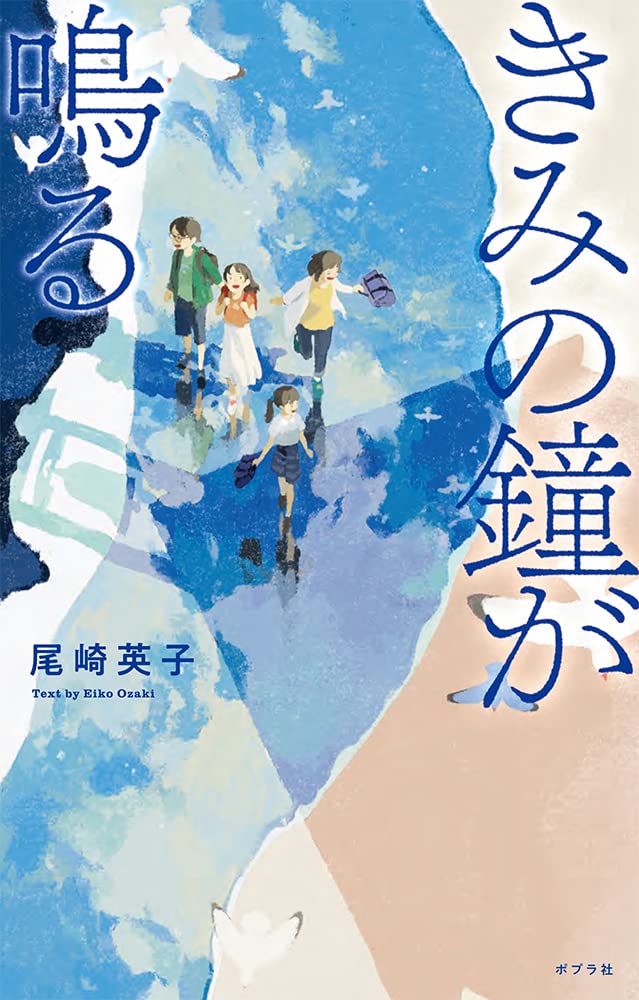

あらすじ 2022年11月9日発売

中学受験に挑む6年生たち。

かけた時間や熱量は、必ずきみを強くする

* * * *

チアダンス部の活動に憧れて、

青明女子中学校を目指しているつむぎ。

同じ体操クラブに入っていて

塾も同じのクラスメイトとうまくいかなくなり、

5年生の終わりに転塾することに。

新しい塾「エイト学舎」には、

いろいろな子がいた 。

父親に厳しく管理指導される涼真。

マイペースで得意不得意が凸凹している唯奈。

受験に失敗した姉とずっと比べられている伽凛。

受験をする事情や環境、性格、

目指す学校もそれぞれ違う4人。

迎えた2月、待ち受けているものは──?

受験の合否にかかわらず、すべての子どもに、

祝福の鐘は鳴る。

未来が開け、さわやかな温かさに包まれる物語。

著者

尾崎英子

1978年、大阪府生まれ。早稲田大学教育学部国語国文学科卒。

2013年『小さいおじさん』(文庫化時に『私たちの願いは、いつも。』に改題)で

第15回ボイルドエッグズ新人賞を受賞しデビュー。

他の著書に『ホテルメドゥーサ』『有村家のその日まで』

『竜になれ、馬になれ』『たこせんと蜻蛉玉』などがある。

近年、息子の中学受験を経験。本書の執筆に至る。

読んだ感想

中学受験をテーマにした本は今までに何冊も読んでいますが、

この本は今までの本とは違い、

「子ども」を中心にお話が展開されます。

自分も子どもだったはずだけど、

忘れてしまっている気持ち。

中学受験を経験していなければ

知らない気持ち・・・。

自分の思いを

まだうまく親に伝えられない子どもの気持ちを

代弁してくれているかのような

尾崎さんの文章が

心に刺さります。

小学6年生の2月中学受験まで月日の流れとともに、

それぞれ違う子どもの背景が書かれています。

なかなかない面白い話の進み方です。

第四章 関口唯奈(十一月)

いまはまだ、自分の中の

尾崎英子『きみの鐘が鳴る』より

もやもやした気持ちや、

ざらざらした思いを、

うまく言葉に当てはめることができない。

だけど、少なくとも

自分にたいしては、

ごまかすのはやめよう。

笑いたくない時に、

笑うふりをするのはやめよう。

自分が、自分の一番の味方になろう。

この子は多分『グレーゾーン』と

呼ばれる子どもなのだろうなと想像しました。

『グレーゾーン』・・・発達障がいの特性が

いくつか見られるものの、診断基準をすべて

満たしているわけではなく、

確定診断ができない状態。

中学受験をしようと考える親子の中には、

発達障がいやグレーゾーンの子も多くいます。

公立中では受けることができないであろう配慮や、

高校受験のための内申点を中学の間に

そこまで気にしなくてよい点など、

私立中学に期待をしてしまうところは私もあります。

私たちの住んでいる場所は

10年くらい前、学区内の公立中学が荒れていて、

中学受験選択が多くなったようなのですが、

それでも今は中学受験が

メジャーなところではないので、

受験をするのは各クラスで

4人くらい(学年で20人弱)ですかね。

学級崩壊目前

今 一ノ姫のクラスは、

学級崩壊を起こしつつあります。

授業を妨害する子はいるし、

いじめもあります。

一ノ姫もニノ姫も『HSC』という非常に敏感な性格です。

他人の気持ちに共感する力が強く、

今のクラスにいるのが辛いようです。

この章の唯奈ちゃんと同じように、

教室のガヤガヤした大きな声や、

男の人の怒鳴り声はとても苦手で

動悸が起きることもあります。

学年が上がるごとに問題が増えてきて、

最高学年になったら

たがが外れたようにひどくなりました。

一ノ姫はやっと学校に行かれるようになったのに

またいつ休むことになるかとひやひやしています。

なので我が家は 難関校など

偏差値で考えるのではなく、

通学時間や学校の雰囲気などを重視して

姫たちが安心して過ごしやすい学校に

楽しく通ってほしいという気持ちで

中学受験を選択し、今も勉強を頑張っています。

第五章 堀部伽凛(十二月)

「あのね、私の話をすると、

尾崎英子『きみの鐘が鳴る』より

いまでも連絡を取っている

小学校の同級生は一人もいないのよ」

「そうなの?」伽凛が驚いて訊くと、

そうよ、と三井先生は頷いた。

「よく連絡を取っているのは、

大学時代や高校時代の友達が多い。

社会人になってから知り合って、

すごく仲良くなった人もいる。

だけど、小学校の時に仲良くしていた子が、

いまどこで何をしているのか知らない。

あなたたちからすると、意外かもしれないけど、

先生みたいな大人って、たくさんいるんだよ。

ただ、勘違いしないで。

小学校の時の友達が

大事じゃないってことではない。

幼馴染といまでも仲良しっていう人もいる。

要するに、堀部さんも関口さんも、

これからどんどん広い世界に出ていくってこと。

だから、つらい気持ちを押し殺してまで、

この小さな保健室から出ていかなくてもいい。

みんなのいるところに戻れたらいいに

決まっているけど、無理させたくないのよね」

こんな保健室の先生だったら

良いのにな・・・とうらやましくなりました。

小学校って本当に社会の縮図だと思います。

合わない子が多いのに、

仲良くしなければいけなくて・・・。

「小学校でうまくやれないなら

社会でもうまくやれない」

そうなのかもしれません。

私も小学校でうまくやれなかったから、

(地元じゃないけれど)

今も近所のママ友とは

うまくやれないのかもしれません。

でも大切なのは、

「子どもが笑顔でいること」だと思うのです。

みんなとうまくやれなくていい。

所詮みんな自分のことしか考えていないから、

自分が元気に笑っていられるなら

友達なんて一人もいなくても構わないと

思うのです。

”命を絶ちたい”と思うところまで

誰かに追いつめられるくらいなら、

学校になんて行かなくていい、

そう思うのです。

不登校は不登校で大変だし、

親はイライラするし、

辛いこと、大変なことだらけです。

けれども、

たった一本の線によって、さっきまで見えなかった

尾崎英子『きみの鐘が鳴る』より

新しい図形がわかるようになっている。

たぶん、ちょっとしたことなんだ。

なかなか気づけないけど、

ほんのちょっとしたことで、

見えないものが見えてくるんだ。

これは算数の問題について

書かれている場面なのですが、

尾崎さんの伝えたい思いがわかります。

勉強の方法はもちろん、人との関係も、

ちょっとしたことで何かに気づけたら

色々と見えてくるものってあると思います。

第六章 真下つむぎ(二月)

でも、その頑張りの結果が、明後日、二月一日から出てきます。

尾崎英子『きみの鐘が鳴る』より

それは君たちの成果だ。

望みどおりの成果を出せるように、後悔しないように、

すべての力を出し切ってきてください。

そして、長年この世界にいる私から、一つの予言をさせてもらいましょう。

大人になった君たちの多くが、それまで歩んできた人生を振り返った時に、

たぶんこう思うでしょう。

人生でいちばん勉強したのは、中学受験だったなと。

<中略>

まぎれもなく、この中学受験、君たちの青春です。

子供というのは、大人が想像していないことを

やってのける力を秘めているものです。

君たちみんなが、子供らしく、

大人の予想を超えるようなすばらしい経験を、

この中学受験でできるようにと、

私とここにいる先生たち、

そしてみなさんのご家族が、

心から祈っています。

どうか大きな気持ちで挑んでほしい」

これは、小説に出てくる子どもたちが通う

中学受験塾の塾長が

塾の最終日(中学受験日直前)に話す言葉です。

こんな塾長だったら信頼もできるし、

安心して預けられるのになと

思いました。

中学受験はみんなができることではありません。

金銭的な面、交通的な面、

家族の協力、本人のやる気等々、

すべてがそろっていないと

本来ならばできないものです。

たまたま恵まれた環境にあるからこそ、

目指すことができる。

だからこそ、この生活が当たり前で

自分は勝ち組なのだとは

間違っても思ってほしくない。

クラスメイトを

馬鹿にするようなことだけはしてほしくない。

それは自分だけで

勝ち取ったものではないから。

たまたま恵まれていたからこそ

もらえた恩恵を

他の人に返せるようになってほしいと

いつも姫たちには伝えています。

でもなかなかこういう考え方をする人が

いないなぁと悲しくなります。

『きみの鐘が鳴る』はこんな人におすすめ

・中学受験を考えている

・現在中学受験に挑戦している小学生

・中学受験生をサポートしている親御さん

に読んでほしいおすすめの一冊です。

それではまた。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

コメント