小3の2月、不安の中始まった

中学受験生活。

自分も、子どもも

だいぶ頑張ってますよね・・・。

あっという間に過ぎた

小5の夏を終え、

この秋には中高一貫校の

文化祭や学校説明会が多くあります。

そんな時期に

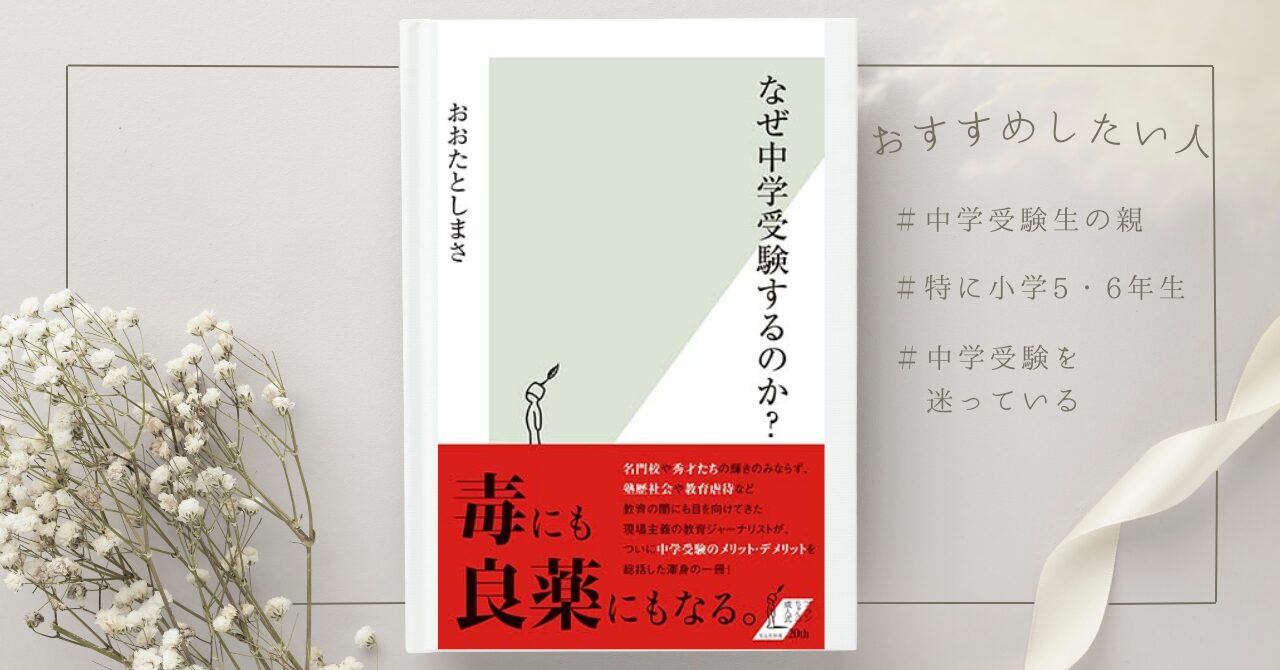

ちょっと立ち止まって見てほしい一冊です。

〇中学受験生の家族

〇成績が上がらず撤退しようか考えている

〇中学受験をさせようか迷っている

こんな方におすすめの一冊です。

この記事は、アフィリエイト広告を

利用しています。

ただし、おすすめ商品や掲載位置について

提携先などの関与はありません。

内容

延々とくり返されてきた

中学受験の是非論に、

気鋭の教育ジャーナリストが

ファイナルアンサー‼

私立中高一貫校の六年間で

得られるものは何か、

中学受験勉強の約三年間で

得られるものは何か……。

著者曰く

「そもそも中学受験に

メリットもデメリットもない。

むしろ中学受験で得られる

もののうち、何をメリットと感じ、

何をデメリットと感じるかに

そのひとの教育観、

幸福観、人生観などの価値観が表れる」。

ただし「中学受験は

やり方次第で良薬にも

毒にもなる」とも。

中学受験を良薬にする方法

とはこれいかに……。

膨大な取材経験を背景に、

ときに歴史を遡り、

ときに海外にまで視野を広げ、

さまざまなジャンルの

参考文献に触れながら、

中学受験をする意味と

そこから得られるものの正体を、

壮大なスケールで描き出す。

発売直後から続々重版、

5刷出来の中学受験小説

『翼の翼』の著者・朝比奈あすかさん推薦!

「単純な中学受験の指南書

というより、人がよく生きるためには

どうしたらいいかについて書かれた本」(朝比奈さん)

アマゾンホームページより

著者

おおた としまさ

1973年10月14日、東京都出身。教育ジャーナリスト。

麻布中学・高校卒業。東京外国語大学英米語学科中退。

上智大学英語学科卒業。

1997年、リクルート入社。

雑誌編集に携わり2005年に独立後、

いい学校とは何か、いい教育とは

何かをテーマに教育現場の

リアルを描き続けている。

新聞・雑誌・Webへのコメント掲載、

メディア出演、講演多数。

中高の教員免許、

小学校での教員経験、

心理カウンセラーとしての

活動経験もある。

著書は『名門校とは何か?』、

『ルポ塾歴社会』、

『ルポ教育虐待』、

『中学受験「必笑法」』、

『正解がない時代の親たちへ』など70冊以上。

読んだ感想

12歳でやるのか 15歳でやるのかの違い

この章の結論を先に述べてしまえば、

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第一章より

中高一貫校に通うことで

得られる最大の利点は、

高校受験に邪魔されず、

豊かな思春期を

謳歌できることである。

この点に関しては、

私立だろうと国立だろうと

公立だろうと関係ない。

もちろん偏差値一覧の中での

位置も関係ない。

裕福でもない私たち一家が

中学受験を目指したのは、

『一ノ姫にお友達が欲しい』

というのが一番の理由でした。

ブログの内容を簡単にまとめると・・・・・・

<一の姫が受験をしたいと思った理由>

1つめは『話せる友だちが欲しい』、

2つめは『もっと楽しい授業を受けたい』、

3つめは『かわいい制服を着たい』です。

<私の考え>

まず、

「学校に楽しく行ってほしい」。

これが一番の願いでした。

それと私自身も公立小~公立中と

気を遣う友だちしかいなかったこと、

思春期などと重なった15歳での受験が

辛かったというのもあります。

受験に落ちたらどうしようと

いう不安感や焦燥感を持たずに、

6年間、心のゆとりを持って

過ごせるようにしてあげたいと思いました。

一の姫(長女)は小学校に入ってからの5年間、

近所のお友達と

遊んだことは3回くらいしかありません。

気の合う子はおらず、

毎日休み時間なども

姿勢よく

ずっと椅子に座っている子でした。

「外に行きなさい」と

担任の先生から言われることも

あったようですが、

そんなときはどうしているのかと聞いたら、

「草とお話してる」と・・・・。

笑顔で話す一の姫を見て、

私は心の中で何かが壊れました。

このままではいけないと思い、

中学受験という道を考え始めました。

マイルドヤンキー

「多様性の豊かさ」などと

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第二章より

いう場合の多様性とは、

文化や思想や

価値観の多様性であるはずだ。

その点では、

私立中学校のほうが

広範囲な地域から生徒が集まるぶん、

多様性があるともいえる。

彼らはホームタウンを離れて、

常にアウェーの状態で学校にいる。

ー略ー

育ってきた環境が

それぞれ違うし、

トランプやボール遊びのルールも

地域によって違う。

使う言葉だって違いがある。

それぞれの地元の文化を

持ち寄って、

新しい文化を形成する。

かたや公立中学校の場合、

近隣の小学校から、

半径数キロ圏内に

住んでいる生徒が集まっている。

大半が小学校時代からの

顔見知りだ。

放課後に遊ぶ公園も、

週末にすごす

ショッピングモールも、

みんなのなわばりである。

この狭い地域に

閉ざされた文化が

大人になっても継続することを、

マーケティング用語では

「マイルドヤンキー」と呼ぶ。

いくつになっても

地元の数キロ圏内で

生活が完結してしまい、

世界の多様性からは切り離される。

私自身は千葉の田舎で

小学校は1学年1クラスのみ、

中学校も1学年3クラスと

いう過疎地域で育ったので、

いわばこの

「マイルドヤンキー」

だらけです。

そこでいじめに遭ったので、

私は早く実家を出たくて

仕方ありませんでした。

なので中学受験も

挑戦はしましたが、

ここまで下調べも

塾通いもしていなかったので

不合格でした。

多様性などとは

程遠い世界で、

合わない友達との

生活は本当につらかったです。

親の受験では断じてない

わが子がせっかくこんなに

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第三章より

努力をしているのだから、

なんとかいい結果を

出させてあげたい。

親なら誰もが抱くその気持ちは

痛いほどにわかる。

しかし、子どもが

本当に望んでいるのは、

親の力でいい成績を

とることではない。

まず何より、

親が自分を信じて

くれること。

そして結果がどうであれ、

自分なりの努力を

認めてくれること。

さらに、もし

自分が傷ついたり、

悲しかったり、

悔しかったりしたときは、

その気持ちにそっと

寄り添ってくれること。

それだけだ。

「次こそいい成績を

とらせてやろう」と

親が奮起する必要はない。

中学受験は

親の親としての能力を

競うものではない。

これが理解できないのなら、

子どもに中学受験させるのは

やめておいたほうがいい。

これ、難しいです。。。

非常に難しいです。。。。

今、成績が落ちてきている

娘を目の前にして焦っています。

塾通いすることも

視野に入れ始めました。

ただ本人の希望を

第一に考えてはいますので、

どうなることか。

親の未熟さがあぶり出される中学受験

もし第一志望の

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第四章より

入試本番前日に、

「明日の入試問題を

極秘入手したから見せる」と

言われたら、

親としてどうするだろうか。

事前に問題を知っていれば、

合格は間違いない。

悪魔の誘惑だ。

「そんなチャンスがあるのなら、

見るに決まってるじゃないか!」

と思うのなら、

中学受験はやめたほうがいい。

これもドキッとしました。

というのも、私

絶対見る!!

と思ってしまったからです。

でもこれはこの本を読むと、

見てしまうことは

本当にいけないことなんだ

と感じます。

「テスト用紙絶対見る!」と

思った方は

ぜひご一読ください(笑)

受験校の情報はネットで探さず、自分と子どもの目で見てほしい

中学受験に限ったことではない。

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第四章より

巷には子育てに関する

情報があふれている。

”ベスト”を選ぼうと思うと、

そのすべてを

吟味しなければいけない。

血眼になってネットを

隈なく検索することになる。

すると、目の前の子どもが

見えなくなる。

これが最悪だ。

子どもの可能性を探るために、

あれこれ試してみることは

悪いことではない。

しかし必ず子どもを見てほしい。

目が輝いているか、

体が躍動しているか、

心が安らいでいるか。

第二章のコラムで述べた、

学校を選ぶときの

ポイントと同じである。<中略>

正解がない時代の正解は、

子どもの目を見て判断する。

今までたくさん

学校見学にいきましたが、

これは気にして見ていました。

一の姫はあまり感情が

おもてに出ない子なのですが、

帰ってきて

ベラベラと話しだしたり、

何日か後に

思いだしたかのように

話しだしたりするので、

そういう学校は

気にいったんだろうなと

いう目安になります。

親は所詮 無力である

子育てにおいて待つとは、

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第四章より

「もう焦らない」と

覚悟を決めることだ。

たとえ待っている間に

入試本番がやって来て

しまっても、

「それがこの子の

スタイルなんだ」と

腹をくくることだ。

それがありのままを

受け入れることでもある。

<中略>

中学受験生の親にとって、

待つことは、

まるで荒行のようなもの。

悟りの境地を目指すくらいの

気持ちで取り組まないと

難しい。

でも子どもたちだって、

日々自分と戦っている

わけだから、

親が先に

音を上げるわけにはいかない。

子どもが赤ちゃんの時にも

この『待つ』という苦行が

ありましたよね。

自分でごはんを食べようと

した時、

自分で洋服を着ようとした時、

自分でバッグを持つと

言った時・・・・・・。

11歳にもなって

しかも勉強にも

その苦行とは・・・・・・。

しかも饒舌にしゃべるようになった

からまた問題なんですよね、

口喧嘩に発展しますから。

でもおおたさんのおっしゃる通り、

親は待った方が良いと

本当に思います。

結局のところ 親は無力である

入試本番当日、

『なぜ中学受験するのか?』おおたとしまさ 第四章より

憧れの志望校の門をくぐり、

最後のアイコンタクトをして、

一人で試験会場へと向かう

わが子の後ろ姿を

想像してみてほしい。

初めて中学受験塾に

通ったときと比べれば、

その背中はずいぶんと

大きく感じられるはずだ。

それまでいろいろと

手を出し口を出しやってきた。

でももうここから先は、

親が手出しのできない領域だ。

あの子が一人でやるしかない。

それができるほどに

あの子は成長した。

このとき親は痛感する。

結局のところ、

親は無力である、と。

この気持ち、私は

初めて受けた四谷大塚の

公開組み分けテストの時に

経験しました。

ちゃんと解けるか、

書けるか、

不安で仕方なかったのですが、

試験会場入り口で

娘を見送った時、

その背中をみて

なぜだか涙が出てきてしまったんです。

ここから先はもう

何もしてやれないんだなと

無力感におそわれました。

でも信じて待つしかない。

受験当日も

きっと同じ思いなんだろうなと

思います。

こひめのひとりごと

おおたさんの本は

他にも4冊以上読んでいます。

親として迎える中学受験が

初めての私にもわかりやすいです。

でも「こうした方が良い!」という

正解のような答えは

必ずといっていいほど、

教えてもらえません(笑)。

子もそれぞれ、

親もそれぞれ、

価値観もそれぞれなので

正解も一つにはならないと

いうことなのだと思います。

けれども自分が必死に

応援している

子どもの成績が

落ちてきてしまったら、

塾を変えた方が良いのでは?

どうしてうちの子

こんなにやる気ないのかな?

個別指導も追加した方が

良いのかな?

などモヤモヤ感が

あふれだしてきます。

1年半 一緒にやってきて

親が当初の目的を

見失いそうになるこの時期、

塾の課金ゲームに

足を踏み入れないよう、

親子が無理をせずに

本当の意味での

幸せな受験になるよう、

是非読んでほしい一冊です。

おおたとしまさ『なぜ中学受験するのか?』はこんな人におすすめ

〇特に小学5年生の中学受験生の家族

〇中学受験を考えている

〇中学受験をした方が良いのか

悩んでいる

それではまた。

ここまで読んでいただいて

ありがとうございました。

コメント