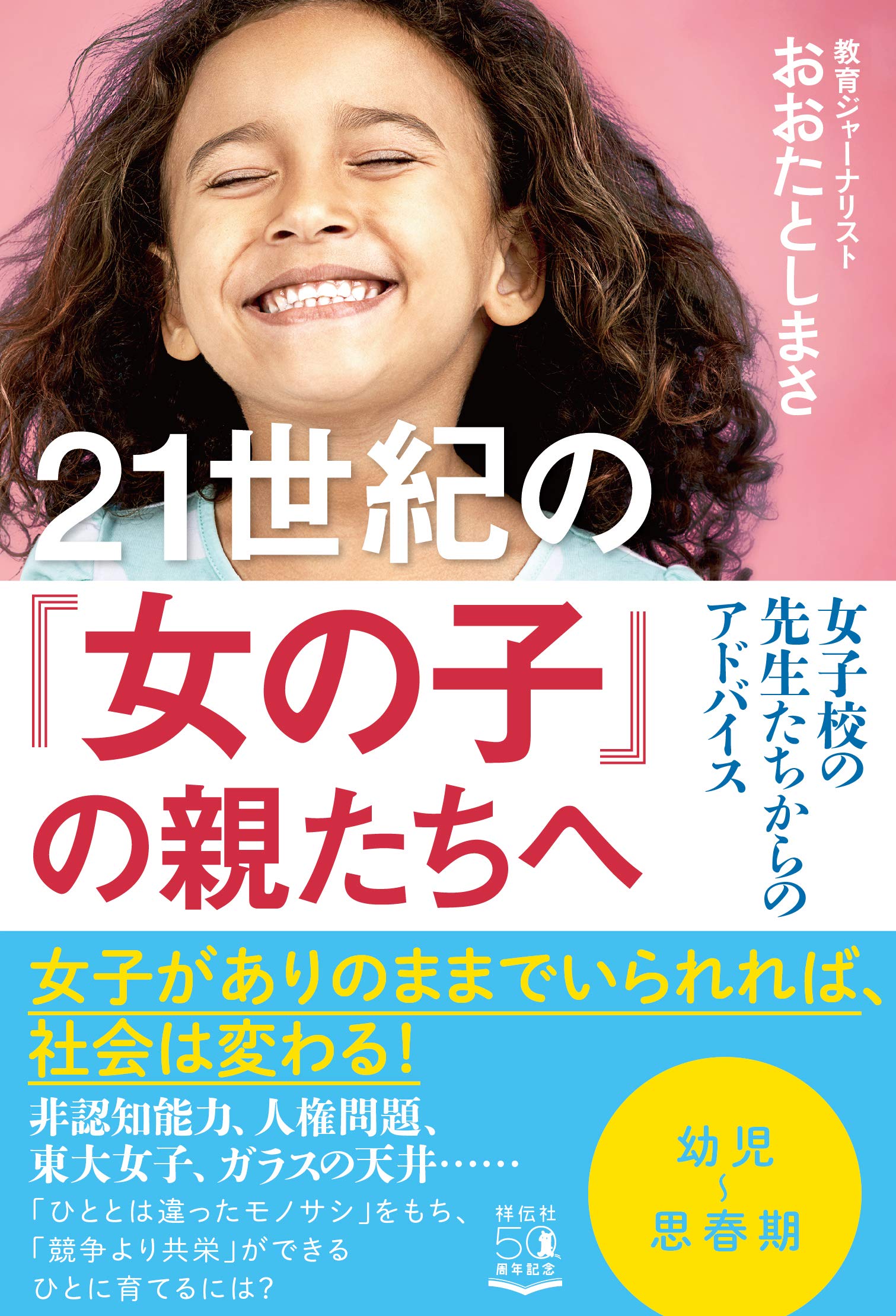

話題の本『勇者たちの中学受験』のおおたとしまささんの本です。

こちらは2020年5月に出版された本です。

受験させるなら共学校以外はあり得ない!と

思っている方には是非読んでみてほしい一冊です。

『21世紀の「男の子」の親たちへ』もあります。

私は姫二人のため読んでいませんが、

こちらの本は2019年に発売されています。

はじめに

女子御三家や有名女子校(桜蔭、鴎友、吉祥女子、神戸女学院、四天王寺、品川女子、女子学院、洗足学園、豊島岡、ノートルダム清心、雙葉)のベテランの先生たちが、

科学的根拠はないけれど、

多くの女の子を育ててきたからわかる

「これだけは間違いない」ということを、

21世紀のど真ん中を生きる「女の子」の親に

心得ておくべきポイントをまとめてくれた一冊です。

ジェンダー平等がうたわれる中、

わざわざ「男の子」「女の子」にわけて本を出されているのには

大きな理由があることがこの本を読むとわかります。

昭和に生まれ、令和の子を育てる私たち親には、

知らず知らずのうちに頭に

インプットされている「女性像」があります。

自分の祖父母や父母を間近で見て育っているので、

無意識にもってしまっている「女らしさ」や「女とは」が

あることはある意味 仕方のないことです。

子育てがひと段落して、また社会で働き始めている方は、

女性のキャリア形成の現状など不満点がたくさんあるかと思います。

なぜ社会がそうなっているのか。

国際的な学力調査の結果からわかる男女の違い、

急速なグローバル化や価値観の多様化、

情報技術の急激な進化などの状況を踏まえたうえで、

私たちが持っている20世紀の女性像とのズレを意識し、

補正するための本です。

「なるほど~」と思えるお話ばかりなのですが、

すべてをお話できないので、私が特に勉強になったところをいくつかご紹介します。

悪化する日本のジェンダー・ギャップ指数

鷗友の大内先生はこんなことを教えてくれました。

「このまえ地方都市で女子高生サミットが開催されました。

うちも二つ返事で参加を決めました。

準備のために、東京の女子高生と地方の女子高生が

インターネットのテレビ会議をしたのですが、

会場にどんなひとを招こうかという話題になったときのことでした。

地方の女の子が、『男性は中高生に限りたい』って言って、

うちの生徒やもう一つの大都市の女の子たちは『なんで?』ってなったんです」地方の女の子たちは、大人の男性が入ることによって

無茶苦茶な意見で彼女たちの意見が頭ごなしに否定されてしまい

議論が深まらなくなってしまうことを、恐れていたというのです。

でも、同世代の中高生なら共感してもらえる部分もあるだろうと。「とても冷静に現実を見ていたんですね。

『21世紀の「女の子」の親たちへー女子校の先生たちからのアドバイス』おおたとしまさより

うちの生徒たちは、そこまでの男女差別を経験したことがありませんから、

びっくりしていて。

東京と地方ではそれだけ見えている風景が違うんだな

ってことを実感したようです。東京みたいな大都会で

生まれ育った子供は、海外だけじゃなくて、

同じ日本の中にもいろいろな考え方があることを知らなければいけないと思いますね」

これを読んだときに私、ハッとさせられました。

私も田舎で育ったので、昔思ったことがあったんです。

どんな出来事があってそう思ったかまでは 思いだせていないのですが、

「なんでこんなおじさん達と一緒に話し合わなくちゃいけないんだろう。

どうしてこんな頭ごなしに

なんでも決めつけられてしまうんだろう。

私達のこと何も知らないくせに。

おじさん達が入ると私達の意見は何も通らなくなる。

いなくなってくれればいいのに。」と、

すごく強く何度か思ったんです。

子どものときも思ったし、少し前

公民館で働いていたときにも思いましたね。

こちらは「老害」と、

「パワハラ」ということになるかもしれませんが・・・。

子どもたちは新しいことを考えること、

それをやりきることに不安などなく、

自分たちの力を試してみたいというやる気と希望に溢れているのだと思います。

ですが、年を重ねると(特に田舎は)「守り」に入るんですよね。

「今までこうだったからこれでいい」、

「じゃあお前たちのいうこときいてうまくいかなかったらどうするんだ」

と悪い方悪い方にばかり考えて、挑戦をしない。

今まではこうだったけど、

それがうまくいかなくなってきたから

話合っているんじゃないの?と思うんですよ。

反対するひとは変化することが面倒だし、おそらく怖いんですよね。

女子と男子のモチベーションの違い

今まで20校近く中高一貫校の学校パンフレットを見たり、学校見学に行きました。

そこで不思議に思ったのがある女子校の運動会(体育祭)です。

学年対抗でやるというのです。

え、それじゃ絶対勝てるのは最高学年じゃない?と思ったのですが、

よくよく思いだすと私も同学年で協力して、

他学年に勝つほうが好きだったかもと思いました。

たとえば文化祭の優秀クラスとか。

「女の子は勝ち負けよりもチームでの一体感をモチベーションにするんです」

個人の能力や性格は、性別による違いよりも個人差のほうが大きい。

しかし、女の子だけの集団と男の子だけの集団では、

集団として見た場合のふるまいが大きく違うのです。

だとすると、旧来の日本の企業が男性だけの集団に

最適化された形で制度設計され

いまだにそのままであることが女性の活躍を阻んでいるとも考えられます。旧来の男性社会は、「出世競争」というレースを競わせることで

切磋琢磨する環境をつくってきました。

でも女性にはその力学が通用しないというのです。出産や育児のために労働条件を緩和するだけでなく、

『21世紀の「女の子」の親たちへー女子校の先生たちからのアドバイス』おおたとしまさより

出産や育児のタイミングを見越した積極的なキャリア形成の

高速道路を用意することで、女性の活躍の幅が広がるだけでなく、

社会全体が変わる可能性が高いのです。

私は就職氷河期の最後の方でしたが、短大を卒業してから働き、

周りの環境にも恵まれ、運も良く、23歳で役職ももらえて、

26歳で結婚・28歳で出産を迎える前にたくさん仕事の勉強をすることができました。

今は家族第一なので勤めることが出来ずにいますが、

この社会経験はとても役に立っていますし、

いつか自分で起業とかを考えたときにも役立つだろうと思っています。

中学受験塾も同じことが言えるのだろうなと思いました。

男子の方が受験する子が多いので、

これをクラス別になおかつ女子と男子に分けるなど

無理だとは思いますが、

ほとんどの塾が成績順に席が決まり、

切磋琢磨して上を目指していく・・・。

うーん、子どもの頃からこれでは、

働く社会が簡単には変われないのは

仕方のないことなのかもしれません。

目指すのは「すごい親」より「いい親」

日々競争社会の中でもまれているがために

他人との比較が気になっている親御さんも多いかもしれませんが、

その感覚のまま子どもを見てしまうのは危険。「自由に、自分の好きなように生きてくれればいいと思っているんです」などと言う一方で、「最低限、偏差値50くらいは超えてくれれば・・・」とか「MARCH以上には行ってもらえれば・・・」などという話を聞くことがあります。

中略『21世紀の「女の子」の親たちへー女子校の先生たちからのアドバイス』おおたとしまさ

でもこれは2つの意味で罪です。

1つはわが子の価値を他者との比較で評価していること。

もう1つはハードル設定を自分の感覚で行っていることです。

それでは子どもは、自分自身のことを見てもらえていないと感じてしまいます。

これは一番最後の第4章なのですが、

毎回おおたさんがおっしゃる必ず笑えて終われる中学受験にしてほしい

という願いがかけられてる章だと感じます。

「こんなお洋服を着せてあげました」

「こんな学校に入れました」ってことを親としての

自分のステータスにしようとしてしまう。

「すごい親」にとっては、

子どもすら自己表現のための作品になってしまう。

でも「いい親」は違う。「子どもがいいな!って言うことに

『21世紀の「女の子」の親たちへー女子校の先生たちからのアドバイス』おおたとしまさ より

「いいね!」って言ってあげられる親。それが「いい親」なのかな・・・」

どうしても比べてしまうのです。

同じ年なのにどうして違うの?どうして解けないの?

他の子は解けてるから上のクラスにいるんでしょう?と・・・・。

小さい時から結局いつもそうなんですよね。

どうして早くしゃべらないの?

どうして歩かないの?

どうしてもっと離乳食食べてくれないの?

同じ年に生まれているのにどうして?・・・って。

親っていつまでもそうなってしまうものなんですかね。

でも赤ちゃんの時と今は大きく違います。

彼女は別の人間で、

私とは考えも生きている環境も違う全く別の人。

自分の考えがきちんとある子。

そんな子をうまく利用して

自分の夢を叶えさせようなんていけないことですね。

一ノ姫が選ぶ答えには

未熟なうえの間違いはあるかもしれない。

でもそれすらも飲み込んで、後ろから支えてあげなければいけない。

また立ち上がれるように、また笑えるように。

大丈夫、後ろから見ているよ、と。

私にできるだろうか・・・

もしまたヒトと比べて辛くなったらこの本を読もうと思います。

毎日コツコツ頑張る力、良くない成績にも凹まない明るさ、難問にも果敢に食らいつくガッツ、自分が勉強で疲れているのに親のことまで気遣うやさしさ、つらいときにはつらいと言える素直さ・・・。よその子に負けない才能をたくさん見つけ、中学受験という機会を通してそれをさらに伸ばしていることに常に注目してあげましょう。

『21世紀の「女の子」の親たちへー女子校の先生たちからのアドバイス』おおたとしまさ

そうすれば、よその子と比べたりしようとも思わなくなるはずです。

大きく書いて家のそこいらじゅうに貼っておきたいくらいの名言ばかりです。

まとめ

まだまだ書き足りないことが多いです。

私は本当にこの本を読んでよかったなと思います。

おおたさんの本は毎回同じようなことは書いてあるのですが、

なぜでしょうか、読むたび「はっ」とさせられます。

毎日毎日を生きているうちに忘れてしまうんですかね・・・年とともに・・・。

折に触れ、こういった本を開かないとだめですね。

最近勉強に身が入らなくなっている一ノ姫を見ると、

ついついお小言を言ってしまうのですが、

今まで一年半も一人で頑張ってきたんだもの、

少しくらい休んでもいいんですよね。

一ノ姫の笑顔と明るさと優しさを守りたくて、

選んだ中学受験という一つの道。

私は短大が女子校だったので、

女子校の良さを少しは理解しているつもりです。

なので一ノ姫の性格を考えると

女子校の方が向いているんじゃないかなと思っているのですが、

同じ女子校というくくりであってもそれぞれに校風があって、

校舎の雰囲気なども違います。

「こことっても良いな~」と感じるところもあれば、

「あれ?偏差値いいわりになんかあんまり合わないな」と思ったり・・・。

やはり実際に校舎に足を運んで、先生方とお話しして、

そこに通う生徒さんたちとお話しすることは

とても大事だと思います。

私は文化祭に行ったときには結構話しかけました(笑)

でもそれでどんな子が多いのか、

知らない人に話しかけられたときに

どんな風に接してくれるのかとかを見られるので、

学校を選ぶ際の参考になります。

今年の見学はもう終わりですが、

また来年学校見学に足を運び、一ノ姫が自分の目で見て、

行きたい学校を探せたらなと思います。

それではまた。ここまで読んでいただいてありがとうございました。

コメント