お弁当作りや送り迎え、

塾通いを支える親には

やることがたくさんあります。

勉強関係は塾にお任せするのが

一番ですが、

それでも親にしか出来ない

大事な仕事があります。

それは

「テスト直しノート

(解き直しノート)」

の作成です。

これは親にしか作れません。

毎週のように行われるテストを

まとめるのは大変ですが、

この作業をすることで

得られることがたくさんあります!

テスト直しノートを

4年作り続けている私が

簡単にノートを作るための

おすすめ文房具をご紹介します!

思うところがあり

現在は『進学くらぶ』で受験勉強継続中です。

日能研に通われている方は、言葉など

こちらの方がわかりやすいかもしれません。

★note★

『お金をかけずに中学受験!』をテーマに

私が姉妹を読書好きにした方法を

発信しています。

勉強習慣・読書習慣をつけられたことで

中学受験の塾代の平均合計金額

約220万⇒⇒90万になりました!

kohime|note

★Instagram★

㈫㈬㈭に

一度に親子ともに選べる本の投稿をしています。

図書館で借りられる本ばかり!

お金はかかりません!

年が離れているお子さんにも

対応しています!

https://www.instagram.com/kohime_bookshelf/

日能研では『解き直し』や

『ふり返り』という言葉を使い、

その行動を推奨しています。

やることは、

間違えたテストの直しや

時間内に終わらなかった問題を

再度落ち着いて解いてみる、

といったことです。

『解き直しノート』ともいうのですが、

ここでは『テスト直しノート』

という言葉で統一します。

テストは受けただけで終わらせてはダメ!テスト直しノートは大切な参考書になる

小6になると

毎週テストが行われます。

(日能研では小5までは2週間に1回の頻度なんですが、

四谷大塚は入塾当初の小4から毎週テストがあります)

『テストの見直し(復習)をすること』は

テストよりも大切だと言われます。

私は

2024年中学受験だった長女が

進学くらぶを始めた頃、

この『DreamNavi』という雑誌で

紹介されていた

『開成合格者が明かす!

合格につながるノート術』と

いう記事を読んで、

真似して作っていました。

自分や娘に合った

やり方でないと意味がないので、

色々と何度もやり方を変え、

娘の意見も聞きながら、

このテスト直しノートは

ずっと継続して作成しています。

四谷大塚(進学くらぶ)の場合、

毎週の週テストが終わり週報が出た時点で、

テスト直しノートを作成して、

(進学くらぶの場合は月曜の夕方~火曜の夕方までに作成を終わらせます)

5週目の総合回では

テストの前々日くらいから

このテスト直しノートを

4回分、再度解かせています。

週テストに出る問題は

入試に出るかもしれない

大切な問題。

そう口うるさく言い続けて、

面倒くさがってもこれだけは

必ずやらせています。

親にとってもプラスになる

授業のノートを見ることは

あまりないかもしれません。

けれどもテスト用紙を見ると

子どもがどのくらい

頑張っているのかがわかります。

子どもがちゃんと理解した上で

解いているのか、

なんとか糸口を見つけようと

工夫して解いているのか、

はたまた全くわかっておらず

手をつけていないのか、が

テストを見るとわかります。

そうすると、この先

どう勉強して

苦手を克服していけばよいのか、

わかります。

点数を気にするよりも

大事なことです。

テスト直しノートに決まりはない!自分に合った方法を見つけ出す

上記の雑誌の記事では

ルーズリーフで

作っておられたので

最初は真似してみました。

ルーズリーフの良い点

〇覚えた問題は捨てられる

〇見落とした問題があった時に

すぐ入れ込める

ルーズリーフの悪い点

〇お金がまあまあかかる(ファイル代とか)

〇結構手間がかかる(穴をさけなくちゃいけないから)

〇バラバラになりやすい

〇娘が使いにくそうだった

このような点から、

すぐにやめました。

そしてわが家は、

科目別にノートを作ること

で落ち着きました。

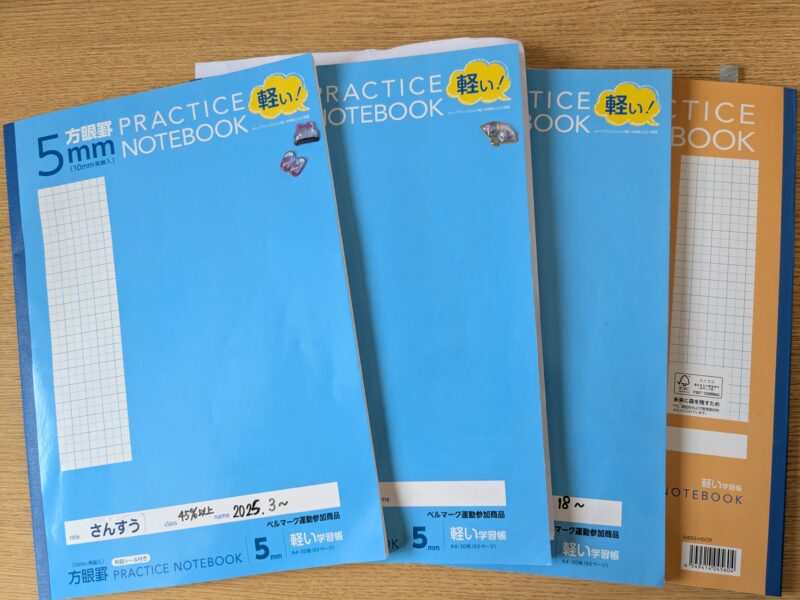

- A4ノートを4教科分(4冊)用意する

- 娘が間違えた問題で

正答率の高かった問題を印刷

又はテストそのものを切り貼りする - 1ページに1題ずつ、

問題と解答を貼る

親としても

ものすごく面倒な作業ですが、

コツをつかみ、慣れてくれば

結構早く終わらせられます。

テスト直しノート作成の手順

①A4ノートを4教科分(4冊)用意する

進学くらぶの週テストは、

すべてA4用紙なので

切り貼りしやすいですが、

公開組み分けテストのときなどは

両面印刷なので、

コピーをしたりして

切り貼りしています。

中1になっても定期テスト直しで使っています。

②子どもが間違えた問題の正答率を調べる

週テストの場合

復習させる基準となる正答率を

どこまで下げるかは

個人によります。

進学くらぶCコース維持を

目標としている

次女は、

算数だけ45%以上の正答率の問題を

そのほか3教科は30%以上の正答率の

問題をひろって、

テスト直しノートに貼っています。

難関校志望(Sコース狙い)であれば、

間違えた問題はすべて

復習したほうが良いと思いますが、

わが家が経験した中での

週テストの

解き直し基準はこちらです↓

| 在籍コース | Sコース入りを目標 | Cコース入りを目標 | Bコース入りを目標 |

| Sコース | 間違えた問題すべて | 算数:正答率75%以上 他教科は50%以上 | |

| Cコース | 正答率30%以上 | 算数:正答率45%以上 他教科は30%以上 | |

| Bコース | 正答率38%以上 | 正答率30%以上 | |

| Aコース | 正答率30%以上 |

わが家の娘たちは

「算数」が苦手なので、

算数だけ45%以上にしています。

Cコース維持を目標にしていた

次女ですが、

この正答率を基準に

テスト直しをしていたら、

小5の一年間で

Sコースに3回ほど入りました。

基本の問題を落とさない。

そのために何度も苦手な問題を

復習する。

これが大切なんだとわかりました。

公開組分けテスト・志望校判定テスト・全国公開模試などの場合

これらのテストは

全国共通の問題で

全6年生の点数で計算されます。

なのでこれらのテストは全教科、

正答率30%以上の問題を

復習させています。

③復習させる(解き直しさせる)問題・解説を印刷する

私はテストをそのまま

切って貼ることが多いです。

が、解説は印刷する必要があるので、

家にプリンターは必需品です。

受験直前期には過去問などを

コピーするので、

A3サイズがプリントできるコピー機を

新調されるご家庭もあるようですが、

わが家は年末特価で安かった

こちらを購入しました。

プリンターはこちらを使用しています

・サイズがコンパクト

・印刷スピード早い

・印刷の音も静か

・スマホと連動できるのでいちいち

パソコンにファイル保存しなくてOK

・大型コピー機の方が上手に早く印刷できる

過去問の印刷は

取りかかりが

8月からだったとしても、

約5か月間。

その後に弟妹がいたり、

仕事で使うことがあったりすれば

大きなコピー機購入は

プラスになるかもしれません。

しかしわが家は

マンション住まいで狭いので、

購入はせず、コンビニまで

行っていました。

④1ページに1題、問題と解説を貼る

1ページに問題と解説を

まとめて貼っています。

この時、どうして間違えてしまったのか

ふりかえってその時の気持ちを

書かせるようにもしています。

〇公式が出てこなかった

〇計算間違いだった

〇考え方がわからなかった……など

次のテスト直しノートを

作成するときに、

きちんと復習できたか見て、

「全くわからなかった」など

書いてあれば、

復習すべきテキストの回を

一緒に書いておいてあげています。

(5年上第11回、12回を再度見ておこう!とか)

そうすれば、総合回の復習時や

長期休みの時にすぐ

自分で確認することができます!

テスト直しノートを作るときに必要な文房具 おすすめ6選

慣れるまでは1時間以上

かかってしまう

テスト直しノート作り。

親にとっても

重労働なのは間違いないです。

なので少しでも楽しく、楽に

ノートの作成ができるように

私の厳選おすすめ文房具をご紹介します!

クツワ HiLiNE 折り畳みアルミ定規 (2代目)

テスト用紙(問題用紙)・解説などで、

必要な問題だけを

切り貼りする時に使用します。

私は超絶不器用で、

ハサミで切るとどうしても

曲がってしまいます。

この定規はアルミで丈夫ですし、

定規自体に45度の傾斜がついているので、

紙が切りやすいんです。

定規の色もたくさんあります。

ロック機能があるので、

手を挟む危険はないです。

が、万が一挟まれたら危険なので、

小さい子には触らせないよう注意です!

折り畳み定規を使用していますが、

15cm定規もあります。

小さいお子さんがいらっしゃるご家庭はこちらの方が安心です

次女の受験終了までいけると思ったのですが、

折りたたむジョイントのところで

紙がひっかかるようになってしまいました。

あと1年ですが、気持ちよく

ノート作りがしたいので

セールで買いました!

パープル可愛くておすすめです♡

トンボ鉛筆 スティックのり(香り付き)PiTハイパワーアロマ

問題と解説をノートに貼るときに使います。

コクヨ 消しゴム リサーレ (プレミアムタイプ)

私はテストを解くときに書いたメモや

計算式は、テスト直しノートを作るときには

綺麗に消してしまいます。

娘たちはテストの時は、

2B鉛筆で書いているのですが、

この消しゴムは、力をいれずに

綺麗に消せるので

とても助かっています。

色々な消しゴムを使ってきましたが、

私がとても消しやすいと思うのは

この消しゴムです。

〇高レベルの消字性

〇軽い力でサラッと消せる

〇消しクズがまとまる

色が鮮やかなところも好きなところです。

ここまで使い切りました!

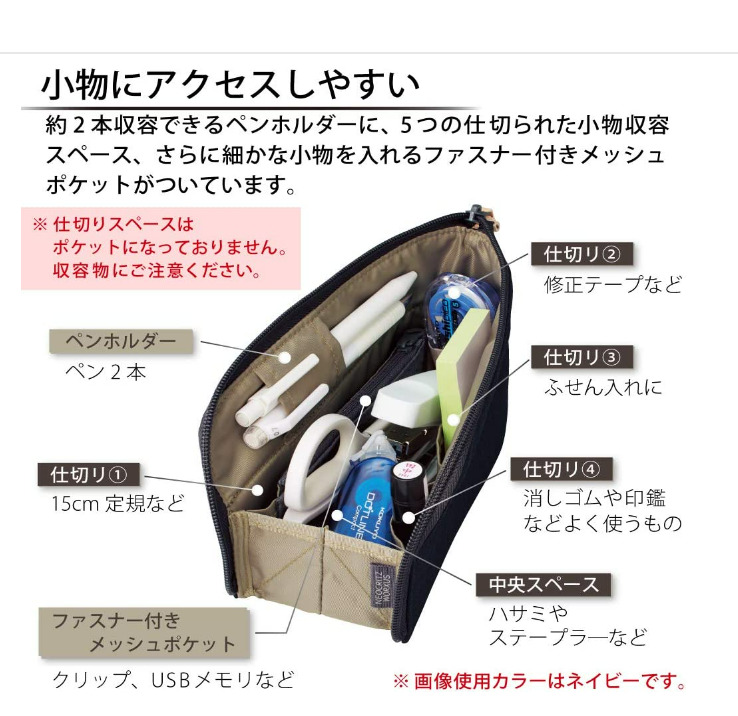

コクヨ ネオクリッツワークサス

これらの文房具を入れる

ペンケースは

こちらを使用しています。

そのほか写真にうつっているおすすめ文房具

付箋(色々なサイズ)

我が家では

大きめの付箋は必ず用意しています。

無印良品の付箋も使いやすいです。

シール、スタンプ類

シールは100均で買うことが多いです。

季節のものとかは使っている私も

ワクワク楽しくなります。

でも幼稚園の頃に買って残っている

こういうシールも

時々貼ってあげると喜びます。

スタンプも楽です。

好きなキャラクターがいたら

用意してあげると

喜ぶと思います。

テスト直しは子どもが辛い勉強。だからこそ取り組みやすくしてあげる

テスト直しは

自分の間違いと向き合う勉強。

子どもが嫌がる勉強です。

なので私は少しでも

嫌な気持ちをぬぐえるように、

かわいいシールや、

ちょっと笑えるものなどを用意しています。

ノートを開いたときに

くすっと笑えたほうが

楽しく学んでくれる気がします。

テスト直しは毎週で、

ノート作成も結構面倒な作業です。

できれば楽ちんに

楽しく作業をしたいので

自分のためにも

文房具にはこだわっています。

優秀な文房具たちは

仕事を楽にしてくれます。

ぜひご自分に合う文房具を用意して

お子さんをサポートしてあげてください。

偏差値60以上を継続!次女の国語のテスト直しのポイント

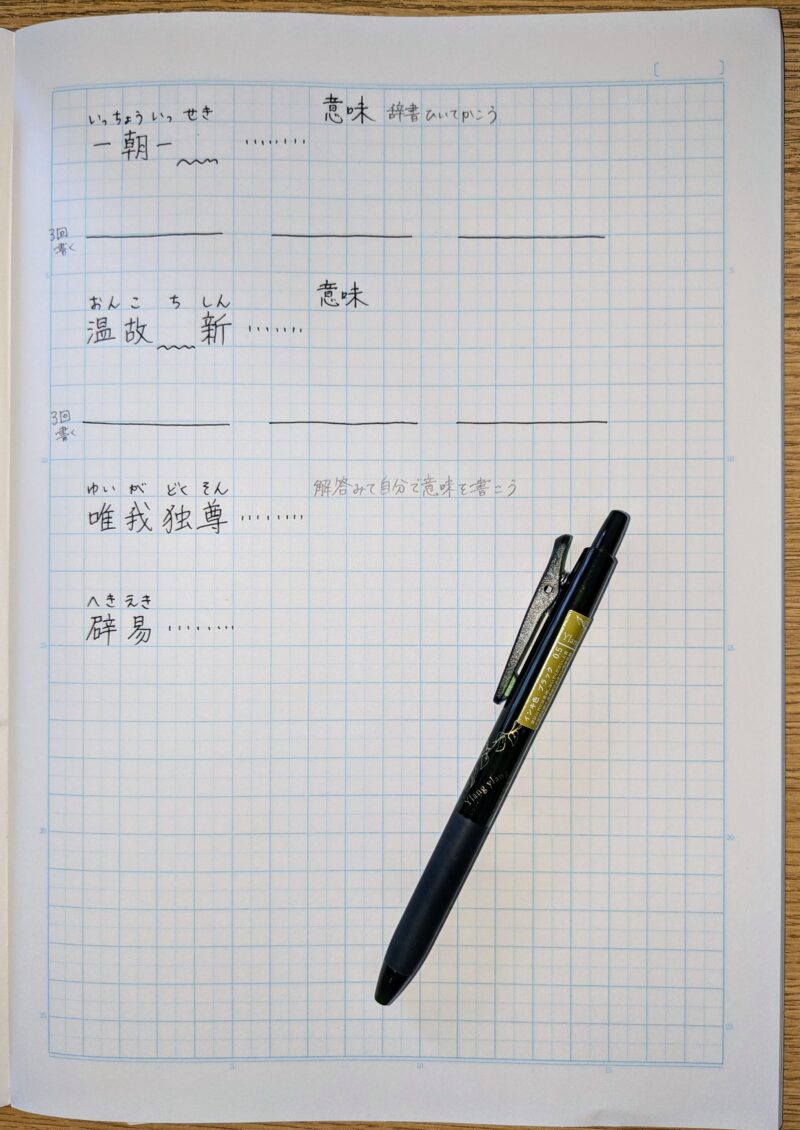

漢字や四字熟語・慣用句などの間違いはすべて直させています

漢字や四字熟語、慣用句・ことわざなどは

正答率に関係なくすべて直させています。

「ここであったが100年目!」

ではないですが、

テストで出てくるものは

必ず意図があって

出されていると思っています。

なので正答率がたとえ10%とか

だったとしても、

出会ってしまったのだから

直させます(笑)

こういう一歩が受験で

実を結びます。

間違えた漢字を何回練習させるか問題

よく何回書かせた方が良いか、などありますが、

私は3~5回書かせるようにしています。

でも「絶対に丁寧に書くこと」を

約束させていて、

必ず書いたら

持って来させています。

そこでハネ・トメ・ハライを確認して

ダメだったら更に3回書かせます。

ここは厳しくしています。

慣用句や四字熟語は間違えたら

必ず意味も調べさせています。

このボールペンはアロマの香り付きで

気に入っています。

書いている最中から

ふんわり香るので癒されます。

怒りも少し静まります(笑)

おすすめです!!

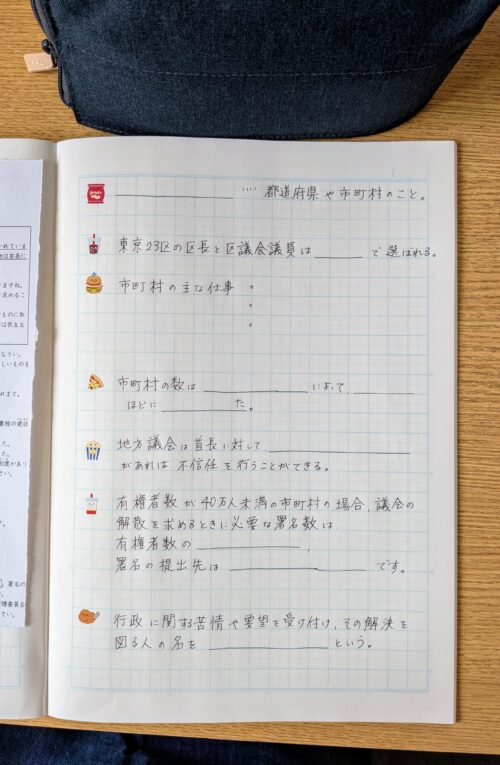

社会のテスト直しノート

社会も正答率は関係なく

間違えた問題は

なるべく復習させています。

問題文から抜き出して、

書きこめるようにしたり、

言葉を予習シリーズから調べさせています。

あと、

テストは正解したけれど、

漢字で書いていなかった時とかは

5回書かせています。

学校によっては、

歴史上の人物名や県名など

漢字で書かないと

不正解になる場合もあります。

学校説明会などで、

答えはひらがなでもOKか、

漢字でないとダメなのかも

聞いておくと良いと思います。

それではまた。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。

受験勉強開始とともに

勉強計画ノートを使用しています。詳しくはこちら。

コメント