「あれ買って~」

「そういえばシャーペン壊れたから買って」

「ノートなくなった」

「おこづかいほしい」

なんてこと

突然言われて困ったことありませんか?

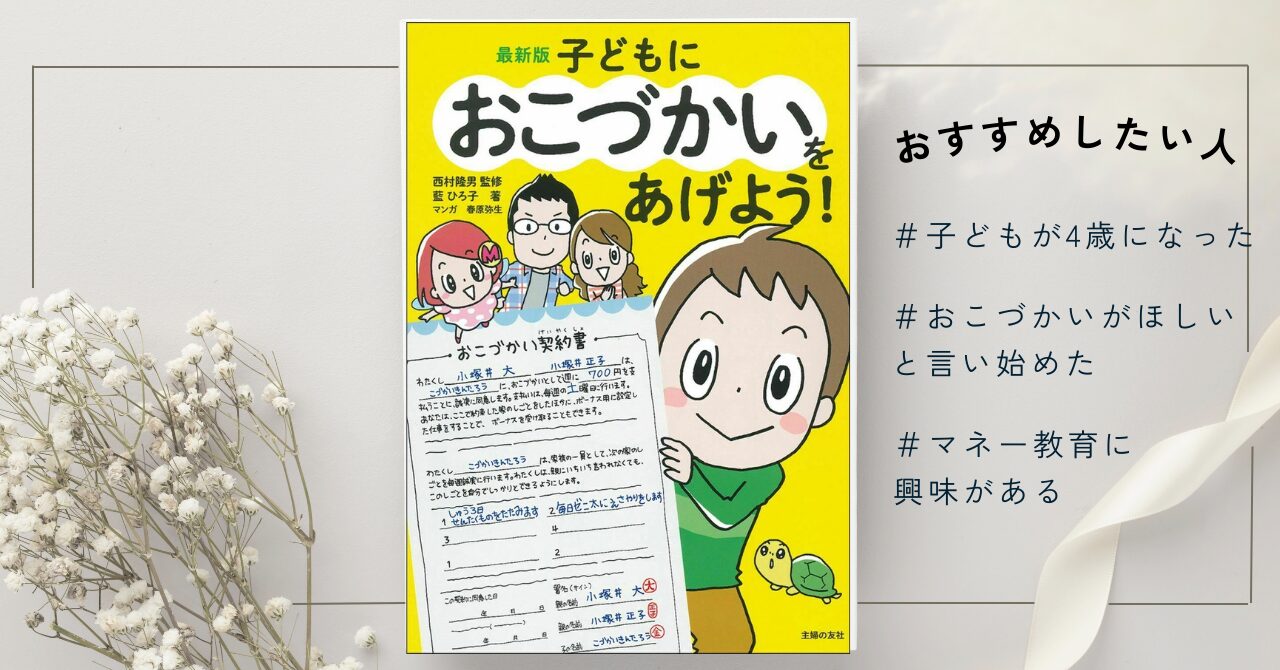

私は9年前にこの

『子どもにおこづかいをあげよう!』と出会い、

深く感動し、子どもたちにも話をして

「おこづかいプログラム」を始めました。

率直にいって、

やってよかったです!

おすすめします!

<私はこんな人です>

・HSP 内向型

・タイプの違う2人のHSCの子育て中

・本好き歴 42年

・京都の短大卒

・読書記録 16年間

・小学校での絵本アドバイザー活動 2年

人と違うことをしたいB型なので

発売されたばかりの本でなく、

今現在は埋もれてしまっている

良い本を中心に紹介したいと

思っています。

図書館に置いてある本

(すぐ予約できる本)を

中心にご紹介しています。

私は幼い頃から本が大好きで、

国語の成績はいつも

トップ層でした。

私立女子中に通う

中2長女、

2026年中学受験予定

小6次女も本が大好き!

国語の成績だけは

偏差値60を毎回のテストで

越えます。

読んだ本すべてを購入したら

破産するので

ほぼ毎週

図書館通いの我が家ですが、

購入した本、

手元に残したいと思った本を

紹介しています。

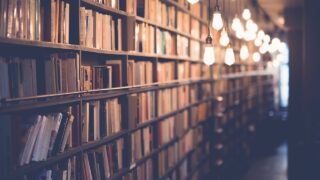

本の内容 2020年9月発行

わが子がお金で一生困らない、

経済的に自立した大人になる、

幼児・小学生の親が

いま読んでおきたい

「おこづかいプログラム」の本!

2014年からのロングセラーに、

最新情報を盛り込みました!

幼児・小学生が

おこづかいを始める適齢期です。

少額から始めて、

だんだん大きな額を

自分で管理して使いこなす

練習を積めば、つまり

リアルマネー「おこづかい」で

練習すれば、

将来の家計管理や金銭管理も

できる大人に育つはず。

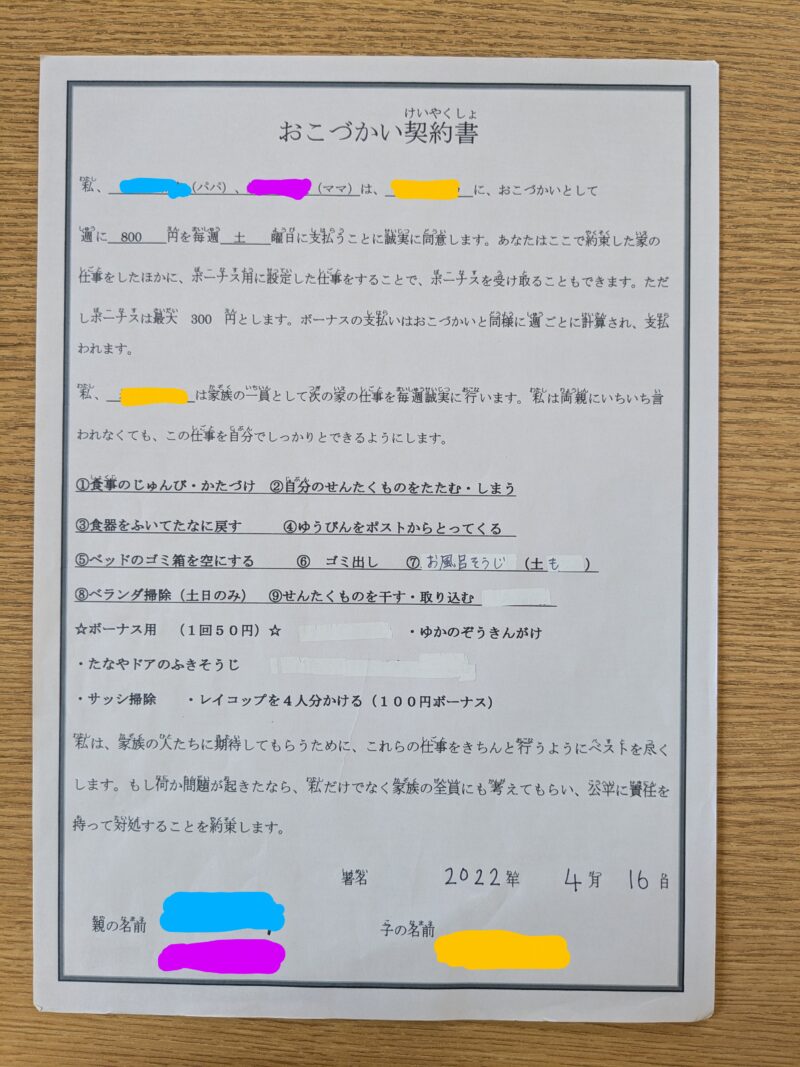

親子でおこづかい契約を結び、

子どもが“家のシゴト”を引き受け、

親からおこづかいをもらう

「おこづかいプログラム」は、

働くことの大切さや

社会のしくみも学べます。

1章「おこづかいプログラム」で

おこづかいをもらうってどんなこと?

2章:子どものマネー教育とおこづかい

3章「おこづかいプログラム」の考え方

4章:おこづかい額をどうやって決める

5章:子どもの“家の仕事”の決め方から

おこづかいの管理法まで

6章:中学生、高校生、大学生のおこづかい

おまけ:おこづかいの総決算ー

おこづかいをもらって育った子は

どんな大人になったか

著者

藍 ひろ子(ラン ヒロコ)

教育ジャーナリスト。

長年、出版社で雑誌および書籍の

編集者として、育児・教育分野の

仕事に携わったのち独立。

著書に『する?しない?中学受験 迷ったときに』

『誰も教えてくれなかった

正しい子どもの育て方』

(ともに主婦の友社)がある。

また『0才からやっておきたい教育』

(日本経済新聞出版)の

スーパーバイザーを務めた。

西村 隆男(ニシムラ タカオ)

横浜国立大学名誉教授。博士(経済学)。

専門は消費者教育学、生活経済学。

『子どもとマスターする46のお金の知識』

『日本の消費者教育』

『経済的自由への道は、世界のお金の

授業が教えてくれる』などの著書がある。

『子どものおこづかい練習帳』の訳者でもある。

金融教育や多重債務問題にも詳しく、

金融広報中央委員会(日銀内)の発行する

学習教材の執筆者、

国民生活センターの客員講師、

日本消費者教育学会会長、

消費者教育推進会議委員(会長代理)

なども務める。

こひめ家では「おこづかいプログラム」にしてから9年経とうとしています

最初に出版された青色の本を読んで、

2017年(一の姫5歳:毎週500円、

二の姫3歳:毎週300円)で

このおこづかいプログラムを

始めました。

始めた当初は

特にその子それぞれの

性格がよく表れていて、

一の姫は、何事にも慎重に、

吟味してから使うタイプ、

二の姫は、後先考えず

欲しいものがあったらすぐ

買っちゃうタイプでした。

(まぁ3歳なので当たり前なんですが)

そのせいで、年に一度の

お祭りの日に

何も買えなくなって大泣きして、

それ以来、きちんと予定を見て

その時に使う分を

別に保管しておく、

というやり方にしていました。

これは小6になった今でも変わりません。

友達と長期休みに遊びに行くことを

予想しておき、

別にお金を分けています。

9年間続けた中で

それぞれに学んだこと、

気を付けなければならないことが

わかってきたようです。

2019年4月28日のブログ

『子どもにおこづかいをあげよう!』 |

読書ノート~マイペースな読書記録&中学受験挑戦中~

一の姫:7歳、二の姫:5歳のときの

ブログです。

2020年1月19日のブログ

『子どもにおこづかいをあげよう』 |

読書ノート~マイペースな読書記録&中学受験挑戦中~

ニの姫が6歳になり、

おこづかいの金額をUPした時です。

小学1年生になるので

交通費(切符代)を

追加することになりました。

2021年2月13日のブログ

『子どもにおこづかいをあげよう!』

『主婦をサラリーマンに例えたら

想像以上にヤバくなった件』 |

読書ノート~マイペースな読書記録&中学受験挑戦中~

一の姫が中学受験生になり、

ニの姫の仕事を増やしました。

『おこづかいプログラム』を実践してきて良かったと思うこと

「お金を稼ぐ」ということがどれほど大変で面倒くさいか理解してくれた

「人は(うちは)

『子どもにおこづかいをあげよう!』より

働かなければ食べていけない」

「やらなければいけないことを、

やりたいことより先に

やらなければいけない」

「自分の身の周りのことは

自分でするもの」

この「家事と人生の基本」

みたいなものをきちんと

理解してくれていると

感じています。

『お手伝い』ではなく、

『(子どもの)仕事』として

きちんと契約し、

その対価として

おこづかいという名前の

給料(報酬)を支払うのが、

この「おこづかいプログラム」の

ポイントです。

親がお願いして

やってもらうのではなく、

契約(約束)した以上、

必ずやることが義務で、

それをきちんとこなすから

雇用主である親から

信頼してもらえて

お金がもらえる。

大人が仕事をするのと

なんら変わりはないのです。

だから、学校から帰ってきて

疲れていたとしても、

晩ご飯前までに

お風呂掃除をしておかなければ

いけないし、

土日も洗濯を手伝ったり、

毎回洗った食器を

片付けなければ

いけないし、

仕事(家事)をするのが

どんなに面倒だと思っても、

契約をして

お金をもらう以上は

絶対にやらなければいけないんだ。

という気持ちが

きちんと育ったのが

このプログラムをして

一番良かったと思える点です。

大人と同じように給料を一括でもらうことの重要性

1年に1度、誕生日のたびに

契約更新をしていました。

年齢×100円を毎週支払うので、

1ヶ月に換算すると

6歳でも2400円を渡すことになります。

最初は

本当にこんなに渡して

大丈夫かな

と不安になると思います。

昭和・平成世代の

「おこづかい」の概念は

自分の好きなものだけに

使えるお金だと思います。

でもこの

『おこづかいプログラム』は

その概念が違います。

子どもの好きなことだけに

使えるお金を渡すのではなく、

社会人として

一人で生活するように、

必要経費と娯楽費、

貯金(投資)などに分けて

使わせるのです。

『必要なものを買うお金』

『好きなものに使うお金』

『短期間の貯金』

『長期間の貯金』

『寄付するお金』

と、子どもと一緒に

どういうものかを考え、

小さい箱を

それぞれ用意して

そこにもらったお金を

入れさせます。

最初は子どもの意見を聞きながら、

(自分が働いて稼ぐので多くお金を使いたいところを

ぜひ聞いてあげてください。)

親が箱の上に金額を書いておいて

あげると良いと思います。

ちなみに私は、小学生になったら

『必要なもの』には110円は必ず

入れておくように言い聞かせました。

いざ文房具が急に必要になっても

100均で購入できますからね。

この箱の分け方などは

本を読むととても

理にかなっていると感じますよ。

働くようになると、給料として

毎月一回もらいますよね。

そこから、

家賃や

食費や交通費、

水道費などの光熱費、

交際費、被服費、

保険や固定資産税、

学費などなど、

人によって支払うものは

様々ですが、

こうして生活するのに必要なものや、

一気には払えない税金を

少しずつ貯めていくことも

大切です。

また、ずっと

欲しかったものを

買うために、

一生懸命働いてきたと

いうのもあると思います。

稼いだお金をどう分けるか、

その勉強を幼いうちからしておく

ことはとても大事だといえます。

契約書がどれだけ重要なものかも教えられた

これは本を読んで真似して

こひめ家用に手も加えた契約書です。

(修正箇所も以前は再度印刷し直していたのですが、

この契約書はそのままになっちゃってます……。)

契約書を交わす時は、

ちゃんとパパにも立ち会ってもらい、

普通の口約束とは違うという

空気をだします。

今は18歳から

クレジットカードの契約も

できるようになりました。

契約を交わすことの

重要性。

これで本当に良いのか、

考える大切さ。

”子どもだから適当に”ではなく、

”子どものうちから確実に”

マネー教育することが

大事だと思います。

マネー教育は早く始めたほうが絶対良い!

小学校入学時などはさすがに

すべての必要分を

私たちが支払いましたが、

そのあとからは

文房具などに関しては

「必要なもの」として

自分で買わせているので、

慎重に選んでいます(笑)

そして使えるものは

最後まで使い切る。

失くさないように

大事に保管する。

という気持ちもうかがえます。

お友達はちょこちょこ筆箱かえたり、

消しゴム変えたりしているんだよ~。

お金たくさんあるのかな?

とニの姫から話をきいたり、

学校にsuica持ってきている子が

いるんだけど、

「これはお金払わずに

電車乗れるんだよ~」って

話してたんだよ。

お母さんがお金入れてるのにね。

と一の姫が教えてくれたりすると、

昨今マネー教育でも

難しいと言われる電子マネーでも

ちゃんと理解してくれていることが

わかります。

(電車に乗ることが増えた年に

きちんと券売機の前で説明はしました。)

クレジットカードだけは

多分まだきちんとは理解できていない

とは思うのですが、

パパがふざけて

この魔法のカードで買えば

大丈夫!

とか言うと、

違うよ!ちゃんと後で

必ず支払わないといけないんだよ!

などと叱ってくれるので、

少し理解は出来ているのだと

感じます。

さすがに3歳のスタートは

早かったかなとも思うのですが、

今は二の姫の方が上手にお金を

振り分けて、使っているなと

感じます。

きちんと理解できるまで

説明するのは時間がかかって

大変ですが、

「これ買って~」とか

言い始めたら、

おこづかいプログラムの

始め時かもしれません(笑)

中2と小6になった現在のおこづかいプログラム

今はきちんと契約書を交わせていません。

(中学受験生と

慣れない満員電車通学と勉強で大変だったので)

口約束になってしまっていますが

文句はいってこないですね。

現在小学6年生になったニの姫

現在小6中学受験生の二の姫は、

毎月25日に1000円渡しています。

やるべき仕事は

「平日のお風呂掃除(3日くらい)」と

「上履き洗い(汚れて持ち帰ってきた時)」

「食器ふき(週2くらい)」です。

そして、必要な文房具などは

私たちが購入しています。

買うのがもったいないからと

計算式などでノートを

詰めて書いたりすると

成績が落ちますから、

そこは思う存分

使えるようにしています。

二の姫が自分のおこづかいを

使うのは、

★友達と遊ぶとき

★大好きなガチャガチャをするとき

★勉強には必要ないシールや

ちょっと高価な文房具を買いたいとき

★ちょっと高価なお菓子(タピオカとか)

を食べたいとき

などですかね。

現在私立中学に通う中学2年生の一の姫

一の姫には、月に3回

1000円(月額3000円)を

渡しています。

(なぜ毎週ではないのかというと、

少し高い路線を使うようになったので

その差額を引いています。)

一の姫のやるべき仕事は、

「部活のない日のお風呂掃除(3日くらい)」

「休日の食器拭き」

「休日の洗濯たたみ」です。

一の姫はお弁当なのですが、

私が作れなかったときや

販売機の飲み物、

売店などで使うお金になります。

あとは、文房具類も

すべて自分で購入しています。

学校の社会科見学なども多いのですが、

その時に持参するお金も

「短期的な貯金」として

貯めてもらっています。

それ以外は自由に使えていますが、

趣味の手芸関係やネイル関係、

ガチャガチャ、

かわいい文房具などに

使っているようですね。

もちろん友達と遊びに行くのも

自分で出してもらいますが、

他の子と比べて出かけないので

うまくやりくりしていると

感じています。

「これじゃ足りない」などと

言われたことはまだ

一度もありません。

お金は絶対にあるものでも、湧いてくるものでもなく、家族みんなが頑張っていることでまわっているもの

2人とも、

たとえ仕事で嫌な思いをしても

パパが外で働いて、

ママが家で働いて、

自分たちのために

頑張ってくれている結果で

今自分たちが楽しく生活できて、

学校に通えているんだと

考えてくれているようです。

そして、自分たちも

そんな家族を支えるために

給料をもらっているんだから、

決められた仕事は

「やったの~?!」と言われる前に

もうなんの不満ももらさずに、

きちんとやってくれています。

お金を大事に考えてくれて

いるんだなと感じます。

これから「おこづかいプログラム」を始める上で大変なこと

それは『両替』です。

各金融機関によっても違いますが、

今は1日10枚までしか

両替ができなくなり、とても

不便です。

キャッシュレス化も進んでいるので

親御さんが現金を持っていないことも

多いのではないでしょうか?

でも子どもにはまずは

現金を持たせることから始めたほうが

よいです。

買い物のときに

お釣りをもらうように出して

コインケースに事前に用意しておくと

楽ですよ。(100均でも売っています。)

大変ですが、これから先の

子育ての大変さや心配が

絶対少なくなるので、最初だけ

手間がかかりますが、挑戦してみてください。

私は9年間続けてきて、

マネー教育で苦労したことは

一度もありません。

学校でも勉強は始まりましたが、

できるだけ早いうちに

親の目が届くうちにしっかりと

金銭感覚を学ばせ、失敗させ、

マネー教育をすることを

おすすめします。

『最新版 子どもにおこづかいをあげよう! 』はこんな人におすすめ

〇子どもが4歳になった

〇「これ買って~」と駄々をこねることが増えた

〇いきなり必要とする前日に「ノートない」とか偉そうに言われる

〇「おこづかいほしい」と言われる

〇マネー教育に興味がある

この本を読むと、子どもにどうやって

金銭感覚を学ばせていけばよいのか

がわかります!

それではまた。

ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

防げたのではないかと感じる一冊です

詳しくはこちらのブログで

書いています↓

コメント